さけのわ飲んだ日本酒を記録して好みの日本酒を見つける

滋賀県の日本酒ランキング

毎月1日に集計しています。ランキングは、お気に入り登録数、殿堂入り数、最近のチェックイン数を独自のアルゴリズムで算出したスコア順です。飲める機会の多い銘柄が上位になる傾向があります。

公開日:

1位

4.41ポイント

お米の旨味を優しく、

上品に感じさせつつ、

スッキリと切れる辛口酒。

程よい吟醸香で、

食事にも合わせやすい。

(*´ч ` *)🍶🍶🍶🍶´-

本日は初の七本鎗を頂きました😀

香りはフレッシュな感じで、呑むとお米の旨みを1番に感じられ、落ち着いたフレッシュ感😚飲みやすく、単体でも食中でも行ける美味しいお酒です😊

滋賀遠征で購入の一本。

初めて行った近江八幡のお店だったけど、品揃え良くて迷いました😊店員さんも親切でよかった。

七本槍の新酒ですが、フレッシュかつふくよか、程よい辛さで雑味もなく飲みやすい、独特の風味も良き😆

さすがの旨さ👍ごちそうさまでした🙏

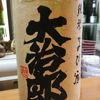

2位

4.27ポイント

3位

4.08ポイント

自宅にて。

初滋賀県、松の司です。

香りは華やかさと少しセメダイン臭あり。

口に含むと甘さと若干のピリピリ感があり、鼻に抜けるアルコール感があるがスッキリ淡麗で呑みやすい印象です。

これで近畿地方が埋まりました。

4位

4.04ポイント5位

4.02ポイント

6位

4.01ポイント7位

4.01ポイント8位

4.01ポイント9位

4.01ポイント

タクシードライバーの次にオーダー。同じく生酒。〝そまのてんぐ〟と読むそうです。ラベルのフリガナに気づかにゃ読めません(´_`。)゙

大阪の喜連瓜破(きれうりわり)レベルの難解さです。

さてお味の方は…。久々に濁り酒を飲んだので一口目こそ違和感がありましたが甘味が来て、すぐに酸味に変わるあたりが特徴的かと思いました。

鯛のあら煮をほじくりながら美味しく飲み切りました♪ご馳走さまでした。

10位

4.01ポイント

(*´∀`)🍶🍶🍶🍶

本日は初めての三連星を頂きました😀

開栓のシュポンの音が大きいので期待大😁味はやや辛口よりな感じで、口に入れた瞬間は辛いかなと思うぐらいで、直後は米の味と優しい酸のバランスが良く、スーっと切れていきました😙飲みやすい美味しいお酒でした😀