mana

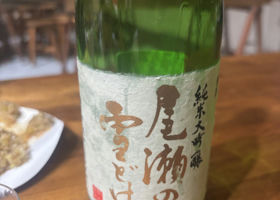

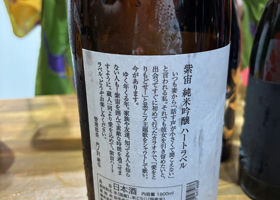

グラスを傾けた瞬間にふわりと広がる、白ワインのような香り。その印象のまま、口に含むとやさしい甘みがふんわりと広がり、すぐあとから追いかけてくるのは、きゅっと引き締まった酸味。酸が主役になりすぎず、甘みとバランスをとっているので、まるで果実酒のように爽やかで軽やかな飲み口に。しっかり冷やしていただくと、その魅力がさらに際立ちます。

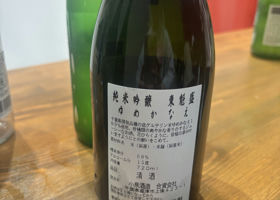

“東鶴らしい挑戦”とはまさにこの一本。

佐賀・多久の地で200年以上続く東鶴酒造は、現蔵元の小松さんの代になってからリブランディングを進め、井戸を新たに100mまで掘り下げて、より酒造りに適したやわらかな水を得ることに成功。その水と新しい設備で、酒質は一気に洗練され、酸や透明感の表現に磨きがかかっています。

ワイン酵母を使ったこの純米酒も、そんな挑戦の一つ。通常の清酒酵母ではなく、あえてワイン酵母を使うことで、従来の日本酒とは違った酸や香りの立ち方を実現。特に今年は麹の仕上がりもよく、より一層の透明感が感じられます。

「日本酒って、こういうのもあるんだ」と思わせてくれる、ちょっと不思議で、でもとても心地いい一杯。日本酒ビギナーの方にもおすすめです。